Deutsche Steckbriefkultur im 19.Jahrhundert

Erläuterungen und Einordnungen zur Quellengattung der Steckbriefe

in Polizei-Blättern

Auf den folgenden Zeilen wird eine Einführung in die Steckbriefkultur

im Deutschen Reich im 19.Jahrhundert anhand mehrerer sogenannter Polizeiblätter

gegeben. So unterschiedlich auch deren Umfang, Auflage, Erscheinungsweise,

Verbreitungsgrad und Wirkungsweise waren, so sind sie meistens doch stets

nach dem gleichen inneren Muster der Anlage aufgebaut und damit vergleichbar.

I. Der Steckbrief als Fahndungsinstrument

Kernstück aller dieser Blätter waren Steckbriefe, die

auch heute noch von den Kriminalbehörden als Fahndungsmittel, auch

im Internet, eingesetzt werden. Damals wurden sie aber noch auf Papier

gedruckt und sind auf diese Weise in Frakturschrift gedruckt, in einer

nahezu unübersehbaren Anzahl überliefert. Zeitgenössisch

heißt es 1841 über dieses Instrument der Fahndung:

-

"Steckbrief nennt man eine von einem Gericht erlassene Requisition

(Auslieferungsgesuch) zur Habhaftwerdung eines Verbrechers, dessen Person,

Bekleidung u.s.w. beschrieben wird. Der Steckbrief muß die Anzeige

des Verbrechens enthalten, dessen der Requirirte beschuldigt wird, darf

nur bei hinreichend schweren Verbrechen und hinreichend dringend Verdachtsgründen

erlassen werden und wird nur entweder an die Gerichte geschickt, in deren

Sprengel man den Verbrecher vermuthet, oder öffentlich bekannt gemacht.

Im Betretungsfall wird der steckbrieflich Verfolgte festgehalten und an

das Gericht abgeliefert, von welchem er requirirt worden ist." [1]

Der vorige Abschnitt informiert bereits über die Inhalte und die

Absicht eines Steckbriefes. Dennoch unterschieden sich Steckbriefe in Länge

und Wert des Inhalts je nach der Auskunftslage bei der verfolgenden Justizbehörde.

Im besten Falle war ein ausführliches Signalement (eine Personenbeschreibung,

ein "geschriebenes Portrait") vorhanden, fernerhin die Vor- und Nachnamen,

Geburts- und letzter Aufenthaltsort, Profession (Beruf), Vergehen oder

Verbrechen, gelegentlich auch weitere Angaben zum Familienstand oder zur

Täterbiographie.

Im schlechtesten Falle umfaßte ein Steckbrief lediglich die

Aufforderung an eine Person, sich als Zeuge in einem Prozeß zu melden.

Der Betreffende, zu dem der Steckbrief erlassen wurde, mußte daher

nicht immer zwangsläufig auch ein Beschuldigter sein, doch traf dies

in den meisten Fällen zu.

Die Beschuldigungen oder Feststellungen von Taten gingen dabei bis

in die Privatsphäre hinein. Nicht nur des Raubes, des Mordes oder

des Diebstahls verdächtige Personen wurden per Steckbrief gesucht,

sondern auch solche, die ohne Konsens der Regierung ausgewandert waren

und das Territorium "heimlich" verlassen hatten. Selbst Lehrlinge, die

ihren Meister verlassen und ihre Lehre abgebrochen hatten [2] oder Kinder,

die nicht zum Konfirmandenunterricht erschienen waren, wurden Objekte der

Polizei-Blätter; ebenso waren "Legitimationslosigkeit und zweckloses

Umhertreiben" oder "unberechtigtes Fischen" Gründe für ein Erscheinen

in den Periodika.

II. Genesis der Polizei-Blätter

Seit Beginn des 19.Jahrhunderts nun bemühten sich die deutschen

Justizbehörden, auch wenn sie noch durch staatliche Restriktion der

Kleinstaaterei verpflichtet waren und dahe jede Behörde eigene Methoden

zur Verfolgung "ihrer" Straftäter entwickelte, um eine Ausweitung

der Fahndung. Die Verfolgung eines Übeltäters stieß nur

allzubald an Grenzen, in erster Linie territoriale Grenzen. Denn war erst

ein Malefikant über die eigene Grenze geflohen, war die Justiz im

Heimatland nicht mehr zuständig und konnte ihn nicht mehr verfolgen.

Und Grenzübertritte waren bei den vielen vor allem in Westdeutschland

kleinsten Territorien sehr rasch zu bewerkstelligen.

Man überlegte sich daher, nicht nur wie in Schleswig-Holstein

Verbrecherlisten für das eigene Territorium herauszugeben, sondern

unter Mitwirkung grenzüberschreitender Justizbehörden in ganz

Deutschland ein Forum zu schaffen, das es ermöglichen sollte, die

Strafverfolgung effektiver zu gestalten. Dieser Wunsch war die Geburtsstunde

der Polizei-Blätter.

Wie so häufig gingen hier die großen Staaten im Deutschen

Reich mit gutem Beispiel voran. Seit 1810 erschien in München der

"Königlich-Baierische Polizey-Anzeiger oder Kundschafts-Blatt von

München", herausgegeben von der Königlich-Baierischen Polizey-Direktion.

In Norddeutschland folgten seit 1819 die in Erfurt in ähnlicher

Grundanlage herausgegebenen "Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege",

im Jahre 1836 schließlich der "Allgemeine Polizei-Anzeiger für

Thüringen, Franken und Sachsen", der später nach seinem Gründer

einfach nur noch "Eberhardts Polizei-Anzeiger" genannt wurde.

Ihnen gemeinsam war das Prinzip der engmaschigen Periodizität

und der gerichtssprengelübergreifenden Kooperation und Fahndung. Die

einzelnen Gerichte sandten dabei ihre Steckbriefe fortlaufend an die Redaktionen

der meist wöchentlich, gelegtenltich auch häufiger erscheinenden

Ausgaben. Dort wurden sie gesetzt und fortlaufend - offensichtlich nach

dem Eingang in der Redaktion (ein anderes Ordnungssystem ist nicht zu erkennen)

- abgedruckt. Am Schluß jeden Blattes, am Schluß eines Monats,

eines Jahres oder auch mehrerer Jahre wurden dann "Alphabetische Recapitulationen

der Namen" als Register abgedruckt. Dies war nötig, weil die einkommenden

Steckbriefe bei der Redaktion sehr rasch überhand nahmen und die Übersicht

bereits bei einer Ausgabe verloren gehen konnte. [3]

Einige Polizeiblätter, wie das "Hannoversche Polizei-Blatt"

mußten sogar Steckbriefe wegen geringer Vergehen, die sie einst aufgenommen

hatten, ablehnen, ebenso Nachrichten über vorgefallene Verbrechen

ohne ermittelbaren Täter, weil die Masse der einkommenden Nachrichten

der Justizbehörden derart überhand nahm, daß die Druckkosten

nicht mehr zu bezahlen waren. [4]

Auch andere Polizeiblättern standen vor ähnlichen Schwierigkeiten.

So enthielten allein die "Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege",

welche in 36 Jahrgängen erschienen, in jedem Jahr rund 1.000 Signalements.

Allerdings wurde neben den reinen Steckbriefen und Signalements auch andere

Inhalte abgedruckt. Es finden sich daher dort ebenso Berichte über

vorgefallene Verbrechen und deren Opfer. Ferner sind Warnungen, Meldungen

über gestohlene Gegenstände und verhaftete Personen enthalten.

So lassen sich zusätzlich aus den Polizei-Blättern auch

über die Meldungen zu gestohlenen Gegenstände Inventarien (von

Privatpersonen oder Kirchengemeinden) rekonstruieren, die sonst an anderer

Stelle kaum überliefert worden sind. Besonders reichhaltig an unterschiedlichsten

Rubriken war aber das Hannoversche Polizeiblatt für den niedersächsischen

Raum.

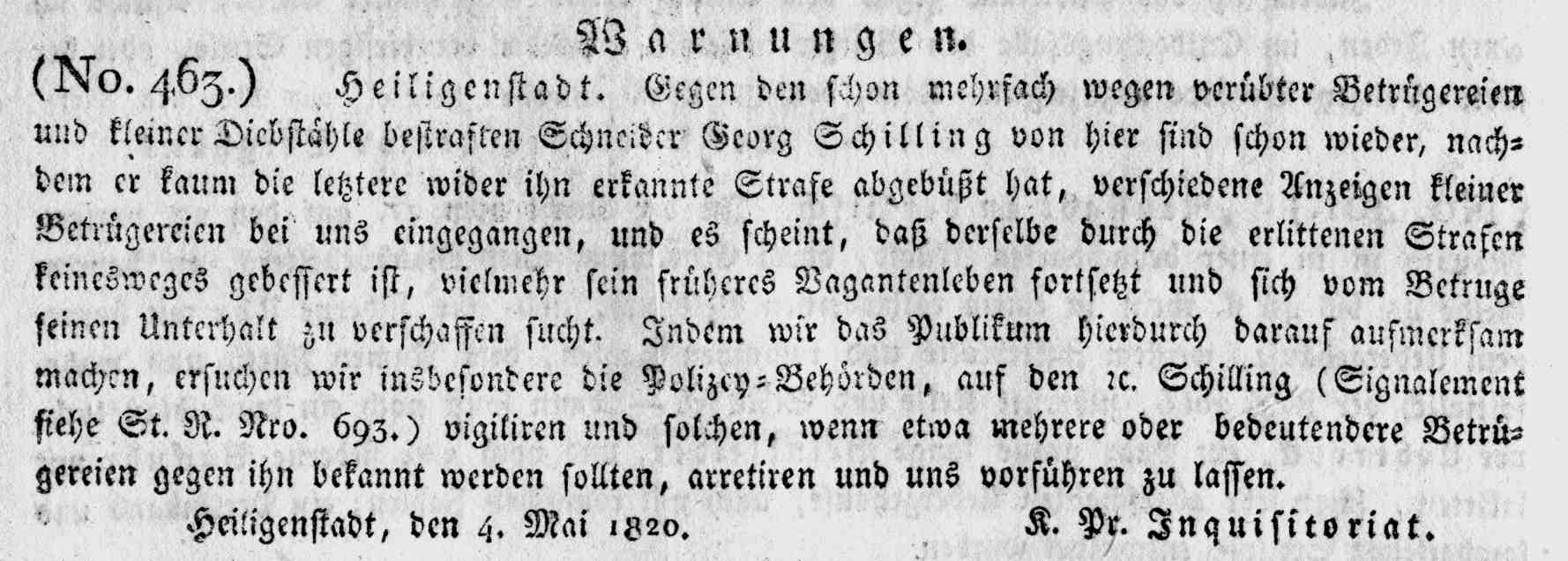

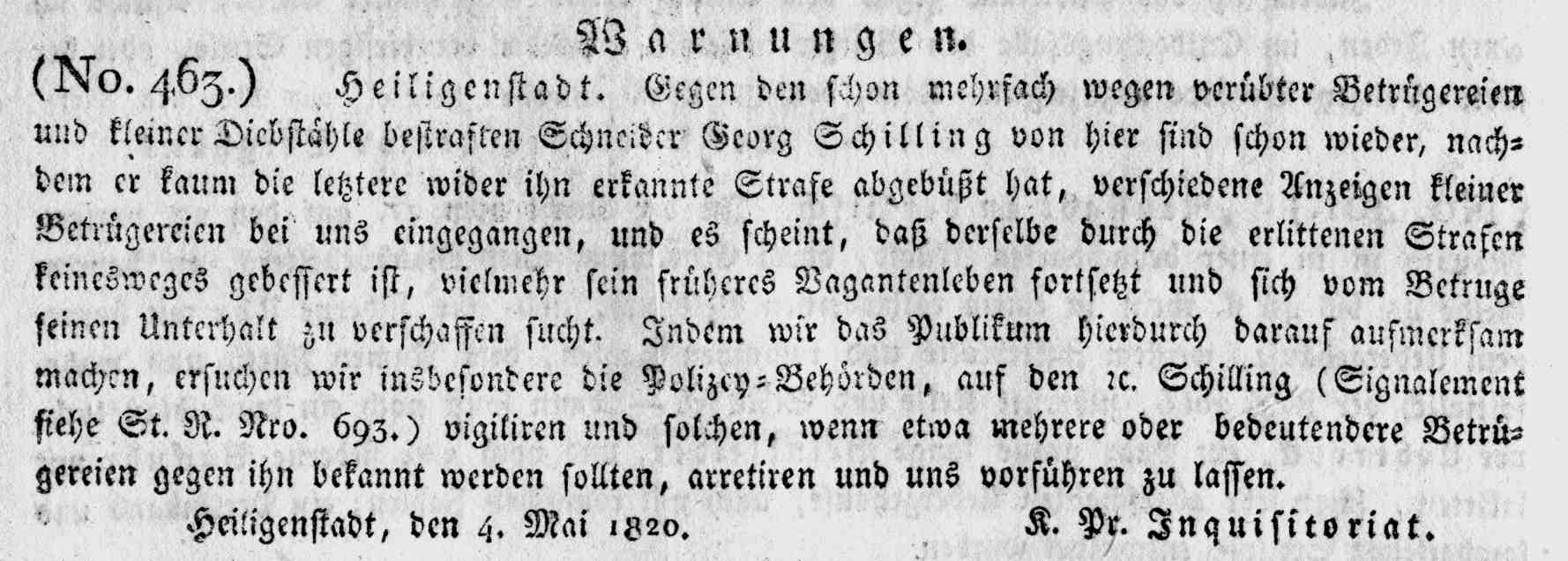

Dort finden sich beispielsweise 1857 die Abschnitte: "Personen deren

Verhältnisse zu ermitteln", "Erledigungen", "Verschwundene Personen",

"Gestohlene und unterschlagene Sachen", "Verlorene Reisepapiere", "Vollzogene

Strafen", "Gemeinschädliche Umhertreiber", "Zu stellende Personen",

"Landesverweisungen" sowie "Bestrickung von Personen". Hierfür gern

ein Beispiel aus dem Jahre 1820 betreffend die Rubrik "Warnungen": [5]

|

Nach einem ähnlichen Prinzip, jedoch noch mehr auf reine Steckbriefe

fixiert, arbeitete auch das Nachfolgeperiodikum der erwähnten "Mittheilungen",

das "Königlich Preußische Central-Polizei-Blatt", welches seit

1855 unter der Herausgeberschaft des Polizeidirektors Stieber in Berlin

erschien. Anders als in den "Mittheilungen" aber systematisierte und katalogisierte

Stieber nicht, er brachte nur den reinen Abdruck der oft sehr inhomogenen

Steckbriefe. In gewisser Weise war dies gegenüber den "Mittheilungen"

ein Rückschritt, da die Fahndung durch die bloße Aneinanderreihung

unterschiedlichster Steckbriefangaben, die keiner Systematik unterworfen

waren, erschwert wurde.

Im Übrigen verfuhr Stieber wie bei den "Mittheilungen": Er

speiste seine Zeitschrift aus seiner Zielgruppe, forderte sämtliche

deutsche Justizbehörden auf, ihm Steckbriefe einzusenden, die er dann

zentral und kostenlos in seinen Blättern erfaßte. Das Blatt

wurde daraufhin wieder an die verschiedenen Gerichte im Abonnement verschickt.

Auf gleichem Wege waren auch schon Jahre zuvor die "Mittheilungen"

erstellt worden. Den finanziellen Aufwand für das Blatt bestritten

die Herausgeber durch Abonnementsgebühren sowie kostenpflichtige Anzeigen

"über geringe Verbrechen", "Warnungen, die kein großes Interesse

haben" und "gemeinnützige Bemerkungen" sowie längere Aufsätze.

Die "Mittheilungen" waren bis 1854 so erfolgreich, daß der preußische

Innenminister v.Schuckmann schon im März 1820 für alle preußischen

Justizbehörden den Bezug dieser Zeitschrift empfahl. [6]

Andere Zeitschriften hingegen waren nicht so erfolgreich. Ein Beispiel

dafür ist das im Januar 1846 startende "Polizeiblatt für die

Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg", herausgegeben von

dem erst 1819 geborenen und daher noch sehr jungen Amtsgerichtsrat Ernst

Lebrecht v.Colditz. Ursprünglich ebenfalls so konzipiert, daß

die Behörden Steckbriefe einsenden sollten, bekannte der Herausgeber

kurz vor Heiligabend 1846 nach fast einem Jahr der Tätigkeit, daß

sein Unternehmen nur wenig Anklang bei den Justizbehörden gefunden

habe. Die meisten Steckbriefe habe er vliemher "den Tagesblättern"

entnehmen müssen. Er stellte daher das Erscheinen seines Periodikums

trotz guter Ansätze wieder ein. [7]

Vom Einzugsgebiet her bedienten beide Periodika meistens den preußischen

Raum, da sich einige Länder an den Einsendungen nicht beteiligten.

Zu diesen Territorien gehörte unter anderem Bayern, weil dieses Land,

wie schon oben erwähnt, sein eigenes Polizei-Blatt besaß. Aber

auch Staaten, die über kein reines Polizei-Blatt verfügten, sandten

keine Steckbriefe ein (wie zum Beispiel Schleswig oder Holstein).

Im "Königlich Preußischen Central-Polizei-Blatt" erschienen

neben den Steckbriefen zusätzlich auch noch "Bekanntmachungen". Diese

inhaltsreiche Rubrik enthielt mitunter ganze Biographien von Missetätern

und deren Geschichte aus eigener und Sicht der Behörden. Diese Rubrik

war aber vor allem Aufenthaltsermittlungen bestimmter Personen gewidmet,

diente aber auch der Vorstellung unbekannter festgehaltener Vagabunden,

deren wahre Verhältnisse ermittelt werden sollte. Hinter diesen Menschen,

die ihre richtige Identität nicht preisgeben wollten, vermuteten die

Behörden regelmäßig an anderem Ort verfolgte Straftäter,

die sich durch ihr Inkognito-Dasein ihrer möglichen Strafe zu entziehen

suchten.

III. Beispiele für Originaleinträge

Damit erkennbar wird, welche Quantität und Qualität man

bei Steckbriefen erwarten darf, haben wir Ihnen hier einige Originaleinträge

in vollständiger Abschrift angeführt. Leider sind die einzelnen

Steckbriefe als auch die Bekanntmachungen unterschiedlich inhalts- und

umfangreich. Die meisten von Ihnen umfassen nur wenige Zeilen, so daß

die ersten Beispiele als Standardeintrag anzunehmen sind. Was die Qualität

der einzelnen Einträge anlangt, so können pauschale Urteile darüber

nicht gefällt werden. Je nach Fragestellung kann ein Eintrag kleineren

Umfangs wichtig sein, ein Eintrag größeren Umfangs aber durchaus

unergiebig oder umgedreht. Die Beurteilung des Wertes eines Steckbriefes

muß daher in jedem Falle dem Benutzer überlassen bleiben.

III.1. Fünf Standard-Originaleinträge geringen Umfangs

-

Der Arbeiter Gottfried Hanisch, aus Nittritz, ist unter dem 2. diesen

Monats von hier nach Nittritz gewiesen, dort aber nicht eingetroffen. Frankfurt

an der Oder, 30.Mai 1857, Königlich Preußische Polizeidirection.

[8]

-

Der 21 Jahre alte Johann Ptaschnik ist des Diebstahls verdächtig

und hat sich von Jakobsdorf heimlich entfernt. Derselbe ist zu Jakobsdorf

geboren, 5 Zoll 6 Fuß groß, hat dunkelbraunes Haar, braune

Augen und spricht deutsch und polnisch. Leobschütz, 23.Dezember 1856,

Königlich Preußisches Kreisgericht. [9]

-

Der vielfach bestrafte Vagabond und Paßfälscher, Sattlergeselle

Ernst Moritz Breiter von hier, hat sich wieder legitimationslos aus hiesiger

Stadt entfernt. Alter 42 Jahre, Haar blond, grau melirt, und Augen blau.

Kennnzeichen: hört etwas schwer und hat Krampfadern am linken Fuß.

Merseburg, 5.Juli 1860, Der Magistrat. [10]

-

Carl Wilhelm Hartmann. Heimath: Hamburg. Stand: Scharfrichterknecht.

Alter [in Jahren]: 29. Datum der Bekanntmachung: 10.December [1832]. Bekanntmachende

Behörde: Inspection des Landarmenhauses zu Ueckermünde. Inhalt

der Bekanntmachung: Der bei Pyritz arreti[e]rte, und dann am 6.November

[18]32 mittelst Reiseroute nach dem Landarmenhause Ueckermünde gewiesene

Hartmann ist daselbst nicht eingetroffen und im Betretungsfalle vermittelst

Transports dorthin zu senden. [11]

-

Johann Gottlieb Schmaler. Heimath: Hoyerswerda. Stand: Dienstknecht.

Alter [in Jahren]: 29. Datum der Bekanntmachung: 27.April [1833]. Bekanntmachende

Behörde: Magistrat zu Hoyerswerda. Inhalt der Bekanntmachung: Der

seit längerer Zeit vagabondi[e]rend [sic!] sich umhertreibende Schmaler,

welcher von der K.[öniglich] Sächsischen Gensd`armerie aufgegriffen

und durch den Statdrath zu Camenz nach Hoyerswerda auf den Transport gegeben

worden, ist am 27.April c. seinem Transportführer bei Michalken entsprungen.

[12]

III.2. Ein Originaleintrag mittleren Umfangs

-

Der Einwohner Heinrich Enke aus Kreischau wird seit dem 19.Februar

vermißt. Es liegt der dringende Verdacht vor, daß er von den

Angehörigen getödtet und bei Seite geschafft ist und befinden

sich deshalb mehrere Personen in Haft. Seine Angehörigen behaupten,

daß er, mit einem alten grünen Tuchrock, weißen Unterhosen,

Filzschuhen und einer blauen Plüschmütze bekleidet, die Wohnung

verlassen und sich wahrscheinlich entleibt habe. Es wird ersucht, etwaige

Auskunft über den Verbleib des Enke hierher mitzutheilen. Alter 61

Jahre, Statur mittel, Größe 5 Zoll 5 Fuß und Haar graumelirt.

Kennzeichen im Gesicht: Narbe. Naumburg an der Saale, 14.August 1860, Königlich

Preußische Staatsanwaltschaft. [13]

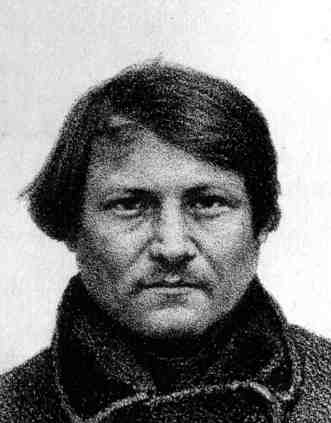

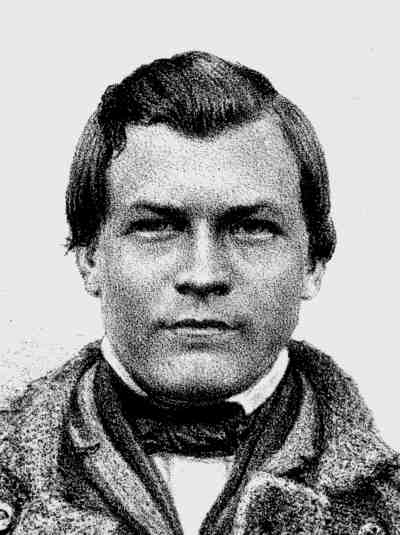

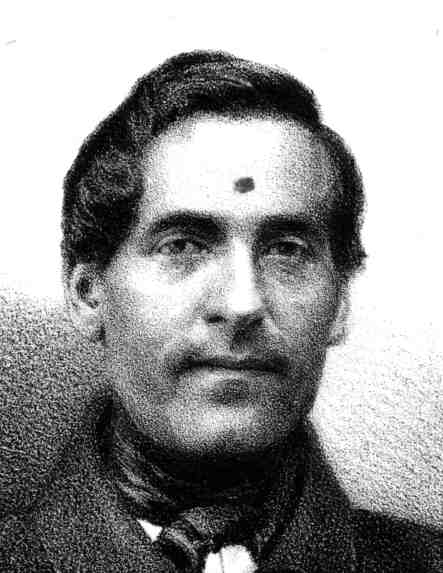

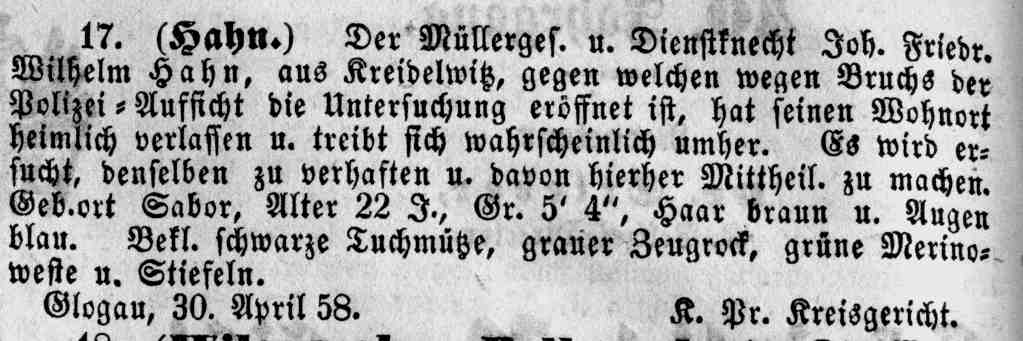

Um neben der Darstellung der rein textlichen Inhalte auch einen visuellen

Eindruck von den einzelnen Einträgen zu erhalten, möchten wir

hier außerdem an dieser Stelle ein Beispiel aus dem Jahre 1858 im

Faksimile anführen. In diesem Falle ist sogar, was eher selten vorkommt,

ein kurzes Signalement vorhanden: [14]

III.3. Ein Originaleintrag größeren Umfangs

-

Der Chemiker und Fabrikbesitzer Alexander Friedrich Theodor Jung, zu

Wellborn bei Magdeburg geboren, später wohnhaft zu Stepnitz bei Stettin,

ist in den Jahren 1854 bis 1856 von der Kreisgerichts-Commission zu Stepnitz

wegen verschiedener polizeilicher Vergehen zu 6 Geldstrafen, in den Jahren

1852, 1854 und 1856 von den Kreisgerichten Templin und Cammin wegen Beleidigung

öffentlicher Beamter mit 14tägigem Gefängnis, wegen unbefugten

Kurierens und Anmaßung des Doctortitels mit 10 und 20 Thalern Geldbuße,

wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Beleidigung einer Behörde

zweimal mit 4wöchentlichem Gefängnis, vom Amtsgericht Blumenthal

wegen Beleidigung und Anmaßung des Titels "Doctor" und "Preußischer

Lieutnant" mit Geldbuße und am 12.März [diesen Jahres] vom großen

Senat des Obergerichtes Verden wegen Beleidigung der Amtsehre, mehrfacher

Verläumdung [sic!] und Injurie [=Beleidigung] zu 25 Thalern Geldbuße

und 3monatlichem Gefängnis verurtheilt. Am 5.März [diesen Jahres]

ist Jung durch eine von der Landdrostei Stade bestätigte, auf Antrag

der Amtsversammlung in Blumenthal erlassene Verfügung des dortigen

Amts aus dem Amtsbezirk verwiesen. Jung ist Wittwer und hat eine Tochter.

Er ist ohne Vermögen. In Farge hat er unbefugterweise den Preußischen

Hausorden von Hohenzollern und die Rettungsmedaille getragen. Hannover,

21.Mai 1859, Königlich Hannoversche Polizei-Direction. [15]

IV. Resumée

Polizei-Blätter stellen für verschiedene Fragestellungen

durchaus eine interessante Quellengruppe dar. Sie enthalten zwar kaum vergleichbare

Massendaten, was eine statistische Auswertung deutlich erschwert bis unmöglich

macht, bieten aber viele andere wertvolle Möglichkeiten zur Forschung.

Neben der biographischen und ortskundlichen Komponente lassen sich auch

verschiedene Bildkonstrukte der Behörden von "den Verbrechern" rekonstruieren

sowie Selbst- und Fremdbilder unterscheiden. Polizei-Blätter dienen

damit einer breiten Zielgruppe von Forschenden und können vielfach

zur gewinn- und erkenntnisbringenden Verwertung benutzt werden.

V. Literaturkundliches zu deutschen Polizei-Blättern

[16]

-

Schweizerischer Allgemeiner Polizei-Anzeiger, erschien mindestens 1877

in Bern

-

Polizei-Anzeiger des Kantons Basel-Stadt, erschien mindestens 1877

in Basel

-

Aargauischer Polizei-Anzeiger, erschien mindestens 1877 in Aarau

-

Fahndungsblatt des Kantons Thurgau, erschien mindestens 1877 Frauenfeld

-

Sankt Gallischer Polizei-Anzeiger, erschien mindestens 1877 in Sankt

Gallen

-

Polizei-Anzeiger des Kantons Schaffhausen, erschien mindestens 1877

in Schaffhausen

-

Luzernisches Fahndungsblatt, erschien mindestens 1877 in Luzern

-

Recueil des signalements, erschien mindestens 1877 in Lausanne und

Genf

-

Recueil des signalements, erschien mindestens 1877 in Neuenburg

-

Fahndungsblatt des Kantons Bern, erschien mindestens 1877 in Bern

-

Bulletin des signalements, erschien mindestens 1877 in Freiburg

-

Circulare de Polizia, erschien mindestens 1877 in Locarno im Kanton

Tessin

-

Zürischerisches Fahndungsblatt, erschien mindestens 1877 in Zürich

-

Bayerisches Späheblatt, mindestens erschienen in 51 Nummern im

Jahre 1855 [17]

-

Ernst Leberecht v.Colditz (Redakteur und Herausgeber): Polizeiblatt

für die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Jahrgang

I., Oldesloe 1846 [mehr nicht erschienen]

-

Eberhardt, Friedrich (Herausgeber): Allgemeiner Polizei-Anzeiger für

Thüringen, Franken und Sachsen, Gotha 1835-1839

-

Eberhardt, Friedrich (Herausgeber): Allgemeiner Polizei-Anzeiger, Dresden

1840-1852

-

Eberhardt's Allgemeiner Polizei-Anzeiger, Dresden, Jahrgänge XXXVI.

(1853) bis CXXX. (1900), erschien zweimal wöchentlich

-

Elsass-Lothringischer Polizei-Anzeiger, Straßburg im Elsaß,

erschien seit 1874 wächentlich, redigiert von den Beamzten der Kaiselrichen

Polizeidirektion, Jahrgänge XXXIX. (1912) bis XLV. (1918) nachgewiesen

(erschien sodann zweimal wöchentlich)

-

Elsass-Lothringischer Polizei-Anzeiger. Alphabetisches Verzeichnis

der nicht erledigten Steckbriefe der Jahrgänge 1898/1913 (1913) und

1898/1915 (1915)

-

Königlich-Baierischer Polizey-Anzeiger oder Kundschafts-Blatt

von München, München 1810 bis 1823, herausgegeben im Verlag der

Königlich-Baierischen Polizey-Direktion

-

Königlich Bayerischer Polizey-Anzeiger von München, München

1824 bis 1862, herausgegeben vom Verlag der Königlich Bayerischen

Polizey-Direktion (später fortgesetzt unter dem Titel Münchener

Amtsblatt ab 1863)

-

Polizei- und Gerichts-Anzeiger für Königsberg und die Provinz

Ostpreußen, Königsberg in Preußen, 1885 bis 1894 (erschienen

an jedem Wochentag)

-

Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Erfurt /

Berlin 1819-1854

-

Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin 1855-1896

-

Der Wächter. Polizeiblatt für Mecklenburg, Schwerin, Jahrgang

I. (1838) bis XCVI. (1933), zeitweise unter der folgenden Titelei erschienen:

Der Wächter für Ordnung, Sicherheit und Recht. Polizeiblatt für

Norddeutschland, Bützow, Jahrgang I. (1838) bis XIII. (1850). Untertitel

1838 bis 1839 = Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und 1840 bis 1845

= Polizeianzeiger für Norddeutschland

-

Königliche Polizeidirektion in Hannover (Herausgeber): Hannoversches

Polizeiblatt, Hannover, Jahrgang I. (1846) bis XXIV. (1870)

-

Badisches Fahndungsblatt, herausgegeben von der Kriminalpolizeistelle

Karlsruhe, ebenda 1937 (fortgesetzt unter dem Titel: Meldeblatt der Kriminalpolizeistelle

Karlsruhe

-

Steckbriefregister zum Deutschen Fahndungsblatt und Preußischen

Zentralpolizeiblatt für die Beamten der Landjägerei in Preußen,

Berlin, Jahrgang I. (1925) bis IV. (1928)

-

Sächsisches Fahndungsblatt, herausgegeben vom Landeskriminalamt

Dresden, ebenda, Jahrgang CXXVII. (1918) bis CLXVIII. (1937)

-

Königlich-Sächsisches Gendarmerieblatt, herausgegeben vom

Ministerium des Innern, Dresden 1860 bis 1917

-

Deutsches Fahndungsblatt, herausgegeben vom Königlichen Polizeipräsidium

in Berlin, ebenda, Jahrgang I. (1899) bis XXX. (1928), fortgesetzt unter

dem Titel: Deutsches Kriminalpolizeiblatt

-

Fahndungs-Blatt, herausgebeben vom Königlich Württenbergischen

Landjäger-Korps, Stuttgart 1895

-

Internationales Criminal-Polizeiblatt. Das einzige in drei Sprachen

erscheinende, amtliche empfohlene Fahndungsblatt, das von Deutschland nach

dem gesamten Auslande geht (Moniteur international de police criminelle

/ The international criminal police times), Frankfurt am Main, Jahrgang

I. (1887/88) bis XXXVI. (1922)

-

Fahndungs-Blatt (der Großherzoglich Badischen Gendarmerie), herausgegeben

vom Großherzoglich Badischen Corps-Commando der Gendarmerie, Carlsruhe

1838-1876

-

Bayerisches Polizeiblatt, herausgegeben vom Polizeipräsidium München,

ebenda, Jahrgang 1914-1937 mit der Beilage: Alphabetisches Verzeichnis

der auf Verbrechen und Vergehen sich beziehenden Haftbefehle und Steckbriefe

-

August Slevogt (Herausgeber): Justiz- und Polizeirügen zur Beförderung

des Menschenwohls, Bände I.-V. (alles was erschienen), Jena 1804-1809,

pro Band etwa 350 Seiten, erschien 14-tägig mit meist vier Seiten.

Der Herausgeber war Hofjurist in Jena und wollte mit seinem Blatt einen

Beitrag zur moralischen Erhebung von Bürgern und Verwaltung leisten.

Enthält neben Kritik und Lob an der Polizeiverwaltung auch Rezensionen

und Steckbriefe. Ab 1810 von Dr. Steinbeck fortgesetzt unter der Titelei

"Gemeinnütziges Justiz- und Polizeiblatt der Teutschen zur Beförderung

Wahrer Wohlfahrt unter denselben", Gera 1810

-

Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken (Herausgeber): Algemeen

politieblad van het koningrijk der Nederlanden, Jahrgang I. bis CLIV.,

´s-Gravenhage 1852-2005

VI. Anmerkungen und Quellennachweisungen:

-

[1] = Bilder-Conversations-Lexikon für das deutsche Volk, Band

IV., Leipzig 1841, Seite 282

-

[2] = So im Jahre 1857 im Falle eines 16jährigen Knaben aus Köln

(Königlich Preußischen Central-Polizei-Blatt, Berlin, Jahrgang

XXXIX. (1857), Seite 11, Eintrag No.38)

-

[3] = Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Bedingungen

(zum Bezug), ohne Datum, Beilage zum Jahrgang II., Berlin 1820, ohne Seitenangaben

-

[4] = Wermuth / Dieterichs: Vorrede ohne Titel, in: Hannoversches Polizei-Blatt,

Hannover 1857, Seite 3-4

-

[5] = Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Jahrgang

II., Berlin 1820, Seite 502

-

[6] = Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Jahrgang

II., Berlin 1820, Seite 433

-

[7] = E.v.Colditz: Abschlußaufsatz ohne Titel, in: Polizeiblatt

für die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Jahrgang

I., Oldesloe 1846, No.51, Seite 217

-

[8] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XXXIX. (1857), Seite 180, Eintrag No.55

-

[9] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XXXIX. (1857), Seite 10, Eintrag No.27

-

[10] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XLII. (1860), Seite 242, Eintrag No.48

-

[11] = Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Berlin,

Jahrgang XV. (1833), Seite 6417 und 6420

-

[12] = Mittheilungen zur Beförderung der Sicherheitspflege, Berlin,

Jahrgang XV. (1833), Seite 6567-6568

-

[13] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XXXIX. (1860), Seite 292, Eintrag No.28

-

[14] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XL. (1858), Seite 148, Eintrag No.17

-

[15] = Königlich Preußisches Central-Polizei-Blatt, Berlin,

Jahrgang XLI. (1859), Seite 230, Eintrag No.51

-

[16] = Standortnachweise deutscher Bibliotheken findet man im Karlsruher

Virtuellen Katalog

- [17] = im Karlsruher Virtuellen Katalog nicht nachgewiesen, aber

im Königlich Preußischen Central-Polizei-Blatt, Jahrgang XXXVII.,

Berlin 1855, Seite 1720, Eintrag Nr.28, als Quelle genannt

|